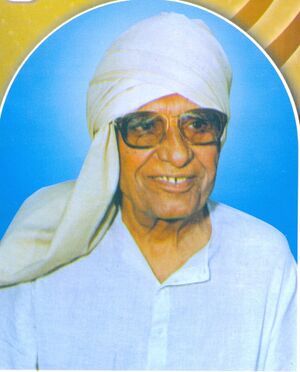

पूरा नाम :- भीमराव रामजी सकपाल(भीमा)

विद्यालय में नाम :- भीमराव रामजी अम्बवडेकर (जिसे गुरु कृष्ण केशव ने बाद में सरलीकृत कर भीमराव ने अम्बेडकर कर दिया,परन्तु इस बात पर गुरु केशव ने नाम बदला विद्वानों के मत भिन्न हैं।)

जन्म ;- 14 अप्रैल 1891 (अम्बेडकर जयन्ति)

जन्म स्थान- मध्य प्रदेश राज्य इंदौर के पास महू छावनी में हुआ था। (वर्तमान में अंबेडकर नगर)

मृत्यु :- 6 दिसम्बर 1956 उम्र 65 वर्ष वर्तमान में डॉ॰ आम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, नयी दिल्ली

समाधि स्थल :- चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र

मूल निवासी :-

1 महाराष्ट्र के रत्नागिरि का अम्बवडे गांव

2 महू मध्यप्रदेश

3 1897 में बम्बई (पिता का स्थानांतरण)

पिता का नाम- रामजी मोलाजी सकपाल था। पिता का निधन 2 फरवरी 1913 को बम्बई में।

माता का नाम- भीमा बाई 1896 में मृत्यु (14वीं सन्तान अम्बेडकर की आयु 5 वर्ष)

पिता का व्यवसाय- महू छावनी में सेना मैं सूबेदार पुश्तेनी कार्य ।

दादा का नाम :- केलूसकर सकपाल (सैनिक)

जाति- कबीर पंथी महार शुद्र वर्ण (सकपाल उप जाति) कोंकणी मराठा मूल

नीजि सहायक का नाम - नानक चंद रत्तु

पालतू कुत्ते का नाम - टोबी

विवाह :-

1 बाल विवाह रमाबाई आम्बेडकर 9 साल की आयु (भीमराव की आयु 15 साल पांचवी कक्षा में अध्ययनरत) में विवाह 1906 जिनका 1935 में लंबी बिमारी से निधन हो गया। रमाबाई ने अंबेडकर की शिक्षा के लिये कठोर तपस्या की।

2 रमाबाई की मृत्यु के 13 साल बाद डॉ॰ सविता आम्बेडकर से विवाह 1948 में जिनका वर्ष 2003 में निधन हुआ।

15 अप्रेल 1948 में दूसरी पत्नी के रूप में सविता आम्बेडकर (डॉ. शारदा कबीर) के साथ घर पर विवाह किया।

पत्नी की मृत्यु के बाद नींद की कमी,पैरों में दर्द व सूजन (न्यूरोपैथिक) व सुगर रोग का पहले होमियोपैथी इलाज़ ले रहे थे पर आराम नहीं मिलने पर उपचार के लिए बॉम्बे (मुम्बई) की डॉक्टर शारदा कबीर से मिले।

डॉ. सविता आम्बेडकर (माई साहेब) का 93 साल की उम्र में 29 मई 2003 को नई दिल्ली के निधन हुआ।

सन्तान:-

पत्नी रमाबाई से कुल पाँच सन्तान 4 बेटे एक बेटी चार की मृत्यु बचपन में ही हो गई।

1 यशवंत

2 रमेश

3 गंगाधर

4 राजरत्न

5 इन्दु

यशवंत अम्बेडकर की सन्तान

1 प्रकाश

2 रमाबाई

3 आनंदराज

4 भीमराव

यह चारों यशवंत आम्बेडकर की संताने हैं। यशवंत अम्बेडकर के पुत्र व डॉ. आम्बेडकर के पौत्र, प्रकाश आम्बेडकर, भारिपा बहुजन महासंघ का नेतृत्व करते हैऔर भारतीय संसद के दोनों सदनों मे के सदस्य रह चुके है। परिवार मुंबई में निवास करता है।

मृत्यु:-

मधुमेह, अल्पदृष्टि, जोड़ों के दर्द व अन्य बीमारियों के कारण 64 वर्ष 7 माह की आयु पूर्ण कर डॉ.आम्बेडकर 6 दिसम्बर 1956 को नई दिल्ली में इस दुनिया को अलविदा कह गये। वहाँ से पार्थिव देह को मुंबई लाया गया और शाम के 6 बजे दादर चौपाटी श्मशान भूमि (अब चैत्यभूमि) में बौद्ध शैली से अंतिम संस्कार किया गया। उनका एक स्मारक आम्बेडकर के दिल्ली स्थित घर 26 अलीपुर रोड में स्थापित किया गया है। आम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है।

अंबेडकर उत्सव व जयंती

1 14 अप्रैल महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि

2 6 दिसम्बर और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस

14 अक्टूबर) को चैत्यभूमि (मुंबई), दीक्षाभूमि (नागपूर) तथा भीम जन्मभूमि (महू) में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं।

शिक्षा दीक्षा :-

नवम्बर 7, 1900 (7 नवम्बर महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस) में प्रथम कक्षा में प्रवेश क्रमांक 1914 पर गवर्नमेंट हाई स्कूल सतारा(प्रताप राय हाई स्कूल) के अंग्रेजी विद्यालय में हुआ।

उसे कक्षा के बाहर बैठाया जाता ऊपर से पानी पिलाया जाता था।

आगे चलकर एल्फिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्न्मेंट हाईस्कूल में आगे कि शिक्षा प्राप्त की जहाँ से 1907 में मेट्रिक पास की।

बम्बई विश्विद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रथम दलित बने 1912 में स्नातक विषय राजनीति विज्ञान,समाजशास्त्र,दर्शनशास्त्र व इकोनॉमिक्स से स्नातक किया।

महाराज गायकवाड़ से 11.5 डॉलर प्रति माह स्कॉलरशिप प्राप्त कर 1913 में कोलम्बिया विश्विद्यालय न्यूयॉर्क में उच्च अध्ययन हेतु गये जहां साथी नवीन भटेला के साथ रहे। वहां एम ए के बाद एंशियंट इंडियन्स कॉमर्स (प्राचीन भारतीय वाणिज्य विज्ञान) विषय पर शोध कार्य किया।

अमेरिका से बाद में 11 नबम्बर 1917 को बैरिस्टर की उपाधि हेतु लन्दन गये।

1 स्नातक मुंबई विश्वविद्यालय

2 एमए,पीएचडी, एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका

3 एमएससी व डीएससी लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स ग्रेट ब्रिटेन

4 स्कॉलरशिप का तीन वर्ष का समय समाप्त होने पर 1917 में भारत वापसी।

4 1921 में कोल्हापुर के साहूजी के सहयोग से चार साल बाद अधूरी पढ़ाई पूरी करने हेतु पुनः लन्दन गये और 1922 में ग्रेज इन बैरिस्टर-एट-लॉ लन्दन ग्रेट ब्रिटेन से

5 इकोनॉमिक्स अध्ययन बर्लिन जर्मनी

6 1923 में, उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी (डॉक्टर ऑफ साईंस) उपाधि प्राप्त की।

7 एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय, 1952 (चौथी डॉक्टरेट उपाधि

8 डीलिट उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1953 (सम्मानित उपाधि)

सामाजिक कार्य गुरु - ज्योतिबा फुले

सम्मान-

1भारत रत्न 1990

2 बोधिसत्व 1956

3 प्रथम कोलंबियन अहेड ऑफ देअर टाईम (2004)

4 द ग्रेटेस्ट इंडियन (2012)

5 राजस्थान सरकार द्वारा उनके नाम से कानूनी शिक्षा के विश्यविद्यालय का नाम रखा गया।

6 भारत सरकार ने ऑनलाईन पेमेंट एप्प उनके नाम से "भीम एप्प" जारी की।

7 आम जनता उनको बाबा साहब के नाम से जानती है।

कौशल व विशेषज्ञ :-

1 विधिवेत्ता

2 अर्थशास्त्री

3 राजनीतिज्ञ

4 समाज सुधारक

5 अछूत आंदोलन के जनक

6 पत्रकार

7 लेखक

8 सम्पादक

सामाजिक संगठन :-

1 बहिष्कृत हितकारिणी सभा

2 समता सैनिक दल

शैक्षिक संगठन :-

1 डिप्रेस्ड क्लासेस एज्युकेशन सोसायटी

2 द बाँबे शेड्युल्ड कास्ट्स इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट

3 पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी

कार्य एवं आजीविका :-

1 बेरिस्टर की पढ़ाई पूरी करके आने के बाद बड़ौदा महाराज के यहां सेन्य सचिव बने पर छुआछूत के कारण पद त्याग दिया(उन्हें राजकीय आवास में नहीं ठहरने दिया और पारसी सराय में रहे)

2 महाराज बड़ौदा के यहाँ छुआछूत के कारण नोकरी छोड़ कर लेखाकार,प्राइवेट ट्यूटर के रूप में काम करने लगे।

3 सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनोमिक्स मे राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त

4 बम्बई हाई कोर्ट में 1923 में वकालत शुरू कर दी। जाति वाद के कारण वकालत का कार्य असफल ही रहा।

5 1925 में साईमन कमीशन के सदस्य बने।

5 1928 में ला कॉलेज बम्बई में प्रोफेसर नियुक्त हुये।

6 अक्टूबर 13,1935 में गवर्नमेंट ला कॉलेज बम्बई के प्रिंसिपल नियुक्त।

7 1932 से सक्रिय राजनीति में

8 13 अक्टूबर 1935 सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त जहां 2 वर्षो तक कार्य किया।

9 दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य।

राजनीति विशेष -

लोकतंत्र में जीत - हार जनता तय करती है। यह सत्य है कि बाबा साहब दो बार कांग्रेस प्रत्याशी से लोकसभा चुनाव हारे।

1952 में मुंबई से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस कांग्रेस प्रत्याशी नाराय़ण काजरोलकर से 15 हजार वोटों से हारे। हिंदू महासभा ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया जो हार गए। 1954 में बंडारा से उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस से करीब 8 हजार वोटों से हारे, उससे पहले आजादी के बाद नेहरु की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी तब कांग्रेस का सदस्य नहीं होने के बावजूद दलगत राजनीति से इतर योग्यता के आधार पर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया।

इससे पहले संविधान सभा का चुनाव बाबा साहब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जीत कर आए।

साहित्य -

अम्बेडकर साहित्य को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1 पुस्तकें

2 पत्रकारिता व सम्पादन

3 लेख,भाषण व शोध पत्र

1 पुस्तक ( धर्म,राजनीति, कानून)

मराठी,फ़ारसी,संस्कृत,पाल,गुजराती, बांग्ला, जर्मन,कन्नड़ व फ़्रेन्च सहित 11 भाषाओं का ज्ञान परन्तु अधिकांश लेखन इंग्लिश में किया। उनके निबंध, सम्पादन व लेखन में छुआछूत की टीस हर स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। महाराष्ट्र सरकार ने 1976 में डॉ आंबेडकर साहित्य प्रकाशन समिति का गठन कर अधिकांश अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करवाया।सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा भी अम्बेडकर साहित्य का प्रकाशन करवाया गया है। उनके कई ज्ञापन व बयान भी चर्चित हैं जिनमे अल्पसंख्यक व दलितों के लिये द्वेध निर्वाचन व आरक्षण मुख्य हैं।

1 जाति प्रथा का विनाश 1936 (बान यूनिवर्सिटी में

जर्मन भाषा में 25 फरवरी 1921 को लिखा गया लेख)

2 बुद्ध एवं उसका धम्म द 1956

3 भारत में जातियाँ

4, शुद्र कौन 1946

5 हिन्दू धर्म में समस्याएं

6 भारतीय रुपये की उत्पत्ति, समस्या व समाधान 1923 (शोध पत्र )

7 ईस्ट इंडिया कम्पनी का वित्तीय व प्रशासनिक प्रबंधन (शोध पत्र)

8 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन (शोध पत्र)

9 अधिकार संपन्नता के रास्ते 1936

10 संघ व स्वतंत्रता 1936

11 भारत का विभाजन व पाकिस्तान के निर्माण की सोच 1940

11 रानडे, गांधी व जिन्ना (1943)

12 मेरे व गांधी के अधिकार संपन्नता पर विचार 1945

13 कांग्रेस व गांधी ने छुआछूत उन्मूलन के लिये क्या किया 1945

14 साम्प्रदायिक गतिरोध एवं इसका समाधान 1946

15 छुआछूत व केबिनेट 1946

17 राज्य व अल्पसंख्यक 1947

18 महाराष्ट्र एक भाषाई क्षेत्र 1948

19 अछूत कौन थे एवं छुआछूत के शिकार किस के द्वारा 1948)

20 राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1955

21 डिक्शनरी ऑफ पाली लॅग्वेज (पालि से इग्लिश शब्दकोश)

22 पालि व्याकरण

23 वेटिंग फ़ॉर अ वीज़ा 1936 (आत्मकथा)

24 मैं (अछूत) क्या हिन्दू बन सकता हूँ।

25 ब्रह्मवाद के हिन्दू धर्म हेतु कार्य

26 भारतीय साम्प्रदायवाद व भगवत गीता पर समालोचनात्मक टिका

27 बुद्ध और कार्ल मार्क्स

28 विधान व संवैधानिकता

29 बोध पूजा पाठ 1956

30 कमोडिटी व एक्सचेंज

31 राष्ट्र रक्षा के वैदिक साधन की भूमिका (1948)

32 भारत में सामाजिक संरक्षण 1948

33 Preface to the Essence of Buddhism

34 पीपल एट बे

35 थॉट ऑफ पाकिस्तान 1940

36 वेटिंग फ़ॉर वीसा

37 द अनटचेबल्स: हू वेर दे आर व्हाय दी बिकम अनटचेबल्स 1948

2 प्रकाशन व पत्रकारिता :-

1 मूकनायक :-

दलितोद्धार हेतु 31 जनवरी 1920 से मराठी पाक्षिक पत्र शुरू किया जिसके ऊपरी भाग पर सन्त तुकाराम के वाक्यांश छापे जाते थे।

पाण्डुराम व नन्दराम भटकर इसके सहयोगी सम्पादक थे। साहूजी महाराज (कोल्हापुर)द्वारा 25,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी गई थी पर 1923 में डॉ भीमराव के विदेश अध्ययन हेतु जाने के कारण आर्थिक कारणों से बंद हो गया। मूकनायक का ही प्रभाव था कि स्थानीय शासक शाहूजी चतुर्थ आम्बेडकर के साथ भोजन किया जिससे रूढ़िवादी समाज मे हलचल मचा गई।

2 बहिष्कृत भारत :-

दूसरा मराठी पाक्षिक 3 अप्रैल 1924 से बम्बई से स्वयं अम्बेडकर ने प्रकाशित व सम्पादित किया। कुल 34 अंकों के बाद आर्थिक कारणों से यह भी नवम्बर 1929 से बंद हो गया। बहिस्कृत भारत की भी मूल भावना दलितोद्धार ही रही।

यह पत्र केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा के बैनर तले निकाला गया जिसका उद्देश्य शिक्षा,सामाजिक व आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों का कल्याण करना था।

3 समता :-

समता सैनिक दल के मुख्य पत्र के रूप में 29 जून 1928 में यह पत्र प्रारंभ किया। देवनारायण इसके सम्पादक नियुक्त किये गये। किन्ही कारणों से यह भी बंद हो गया।

4 जनता :-

24 फर.1930 से पाक्षिक व 31 अक्टूबर 1930 से साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किया गया।

इसी पत्र में उनका प्रसिद्ध वक्तव्य हम शासक समाज बनेंगे 1944 में छपा था।

26 साल बाद फरवरी 1956 में जनता समाचार पत्र भी बंद हो गया।

5 प्रबुद्ध भारत :-

अखिल भारतीय दलित फेडरेशन के मुख पत्र के रूप में जनता का नाम परिवर्तन कर प्रबुद्ध भारत नाम से 4 फरवरी 1956 से पांचवां समाचार पत्र शुरू किया। डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु के बाद यह बंद हो गया जिसे उनके पोते प्रकाश अम्बेडकर ने 2017 से पुनः शुरू किया है।

3 लेख भाषण व शोध

1 प्राचीन भारतीय वाणिज्य विज्ञान 1915

2 नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी 1916

3 इवोल्युशन ओफ प्रोविन्शिअल फिनान्स इन ब्रिटिश इंडिया 1916 (इसी आधार पर शोध प्रकाश्नोपरांत 1927 में डॉक्टरेट की उपाधि (पीएचडी) प्रदान की गई।

4 1 मई 1916 भारत में जातियां: उनकी प्रणाली, उत्पत्ति व विकास (पहला प्रकाशित शोध पत्र)

5 ब्रिटिश भारत में शाही अर्थ व्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण शोध पत्र

6 रुपये की समस्या: इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान 1923 शोध पत्र

7 न्यूयार्क में लिखे गये शोध पत्र का मई 15, 1936 को पुस्तक 'एनीहिलेशन ऑफ कास्ट' (जाति प्रथा का विनाश) के रूप में प्रकाशन।

नारे/वाक्यांश

1 शिक्षा शेरनी का दूध है जो पियेगा दहाड़ेगा।

2 शिक्षित बनो,संघर्ष करो सँगठित रहो।

3 मार्च 18,1956 आगरा में वक्तव्य "मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया"

4 "इस मिशन को में जहां तक लाया हूँ सब आगे न बढ़ा सको तो पीछे मत धकेलना।

5 राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं,तुम्हारे वोट की जरूरत है

6 छुआछूत का उन्मूलन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और

मैं इसे मिटा कर रहूँगा।

7 मैं दलित हिंदु जन्मा ज़रूर हूँ पर हिंदु के रूप में मरूँगा नहीं।

8 छुआछूत गुलामी से भी बदतर है

9 हमें अपना रास्ता स्वयँ बनाना होगा और स्वयँ... राजनीतिक शक्ति शोषितो की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती, उनका उद्धार समाज मे उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा... उनको शिक्षित होना चाहिए॰.. एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी उँचाइयों का स्रोत है।

10 हिंदू सभ्यता .... जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे मे और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया जिसे... एक मानव से हीन समझा गया और जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है।

11 "सांप्रदायिकता" से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की माँग की उपेक्षा की है।

12 हमने हिन्दू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परन्तु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिन्दू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है।” हिन्दू समाज का यह कहना था कि “मनुष्य धर्म के लिए हैं” जबकि आम्बेडकर का मानना था कि "धर्म मनुष्य के लिए हैं।" आम्बेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं। जो अपने ही धर्म के अनुयायिओं (अछूतों को) को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुँचाता है, बात-बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिलने देता ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। आम्बेडकर ने हिन्दू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिन्दू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिन्दू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था।

13 मैं बुद्ध के धम्म को सबसे अच्छा मानता हूं। इससे किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती है। यदि एक आधुनिक व्यक्ति जो विज्ञान को मानता है, उसका धर्म कोई होना चाहिए, तो वह धर्म केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। सभी धर्मों के घनिष्ठ अध्ययन के पच्चीस वर्षों के बाद यह दृढ़ विश्वास मेरे बीच बढ़ गया है

14 "मैं भगवान बुद्ध और उनके मूल धर्म की शरण जा रहा हूँ। मैं प्रचलित बौद्ध पन्थों से तटस्थ हूँ। मैं जिस बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ, वह नव बौद्ध धर्म या नवयान हैं।

दलितोद्धार के लिये कार्य-

1 महार वेतन बिल :-

समान कार्य करते हुये भी सामान्य जाति के सैनिकों से महार सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था व अस्पृश्यता काम ली जा रही थी। इस असमानता से छुटकारा दिलाने के लिये बम्बई विधानसभा में 14 मार्च 1929 को महार वेतन बिल प्रस्तुत किया।

2 काला राम मंदिर बम्बई में अछुतो के प्रवेश के लिए आंदोलन 03 मार्च 1930

कालाराम मंदिर सत्याग्रह एक असफल आंदोलन रहा पर इसने अम्बेडकर को और मजबूती से काम करने के लिये प्रेरित किया।

बड़ौदा के रियासत में गायकवाड़ के सेन्य सचिव रहते हुये राज्य द्वारा छुआछूत पर आक्रोशित होते हुये उन्हीने कहा था मैं अछूत हिंदू जन्मा ज़रूर हूँ मरूँगा नहीं।

उन्होंने इसका वर्णन अपनी आत्मकथा, वेटिंग फॉर अ वीजा में किया है।

परिवार के बड़े होते स्वरूप के लिये आजीविका के लिये लेखाका,ट्यूटर, निजी शिक्षक,निवेश परामर्श के रूप में काम किया पर छुआछूत के कारण असफल रहे ।

यह व्यग्रता उनको कचोट रही थी आखिरकार अंग्रेज मित्र की मदद से सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने जहाँ ऊँची जाति के साथियों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन अलग कर लिये।

इससे रुष्ट हो कर 3 मार्च 1930 को 5000 साथियों के साथ तीन महीनों से तैयारी कर कालीबाई मंदिर में पूजा करने के लिये मार्च निकाला। पुजारियों ने मंदिर के कपाट बंद कर दिये और आंदोलन असफल हो गया।

3 सन1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना पेक्ट समझौता

डॉ. अम्बेडकर ने भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष दलित प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुये दलितों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिये पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की मांग रखी।

लंदन में 8 अगस्त, 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान आम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी उदासीनता की कटु आलोचना की।

आम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की भी खुलकर आलोचना कर आरोप लगाया कि गांधी ने हरिजन के नाम पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप मे प्रस्तुत किया।

आम्बेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे उन्होंने अछूत समुदाय के लिये एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमे कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल ना हो।

दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1931 में लन्दन में हुआ जिसमें आंबेडकर, गांधी, मालवीय व आदि शामील थे।भीमराव आम्बेडकर आज तक की सबसे बडी़ अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे।

आम्बेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाये गये नमक सत्याग्रह की आलोचना की।

अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से अम्बेडकर की तीखी बहस हुई।

ब्रिटिश सरकार ने डॉ॰ आम्बेडकर के विचारों से सहमती जताते हुये धर्म और जाति के आधार पर पृथक से निर्वाचन (द्वेध निर्वाचन) के अधिकार हेतु सहमति बन गई व 1932 में पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल गया।

इस समय गाँधी यरवदा जेल में थे ने द्वेध निर्वाचन प्रस्ताव के विरुद्ध अनशन शुरू कर दिया। गांधी की हालत बिगड़ने लगी व देश मे असन्तोष फेल गया। अम्बेडकर टस से मस नहीं हुये। उनका वक्तव्य था कि एक हिंदूवादी व्यक्ति के जीवन के कारण मैं लाखों दलितों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता।

आखिरकार अम्बेडकर भारी दबाव व बढ़ते असन्तोष के कारण उन से मिलने येरवडा जेल गये जहाँ दलितों को 48 के स्थान पर 176 आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी व द्वेध निर्वाचन की मांग को समाप्त कर दिया गया।

कोरेगांव घटना की बरसी मनाना

1 जनवरी 1927

द्वितीय अंग्रेज-मराठा युद्ध के में 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगाँव की लड़ाई के दौरान मारे गये भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में आम्बेडकर व उनके साथियों ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगाँव विजय स्मारक (जयस्तंभ) में एक समारोह का आयोजन किया।

शहीद महार सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाये गये तथा कोरेगाँव को दलित स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में मान्यता दिलवाई।

महाड़ जल आंदोलन :-

1927 से डॉ॰ आम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरम्भ करने का निर्णय किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जलूसों के माध्यम से अछूतों को सार्वजनिक संसाधन उपयोग में लेने के अधिकार को सजगता से जनता में फैलाया व समाज के सभी वर्गों के लिये खुलवाने के साथ ही उन्होनें अछूतों को भी हिंदू मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिये संघर्ष किया।

इसी सिलसिले में उन्होंने महाड शहर में अछूत समुदाय के लोगों को नगर के चवदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने कि लिये सत्याग्रह चलाया।

मनु स्मृति दहन 25 दिसम्बर 1927

1927 के अंत में सम्मेलन में, आम्बेडकर ने जाति भेदभाव और "छुआछूत" को वैचारिक रूप से अन्याय के रूप में सिद्ध करने के लिये उनके सभी प्रयास विफल रहने पर अब वो खुलकर विरोध करने पर उतर गये।

उन्होंने प्राचीन हिंदू पाठ, मनुस्मृति, जिसके कई पद, खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं कि सार्वजनिक रूप से निंदा की, और खुल कर सार्वजनिक रूप से प्राचीन पाठ की 25 दिसम्बर 1927 को हज़ारों साथियों के साथ प्रतियां जलाईं तब से 25 दिसंबर मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में आम्बेडकरवादियों द्वारा मनाया जाता है।

अम्बेडकर लाइब्रेरी की स्थापना

आम्बेडकर ने बम्बई आकर तीन मंजिला घर 'राजगृह' का निर्माण कराया जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं।

उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था।

नया पंढरपुर :-

27 मई 1953 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई।

रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थयात्रा के लिये पंढरपुर जाना चाहती थीं पर आम्बेडकर ने उन्हे इसकी इजाज़त नहीं दी। आम्बेडकर ने कहा की उस हिन्दू तीर्थ में जहाँ उनको अछूत माना जाता है जाने का कोई औचित्य नहीं है।

इसके बजाय उन्होंने उनके लिये एक नया पंढरपुर बनाने की बात कहीं।

राजनीतिक जीवन :-

आंबेडकर का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे।

1 सर्व प्रथम दिसंबर 1926 में, बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया 1926 से 1936 तक

2 वायसराय की सरकार में श्रम मंत्री फिरोज खान नून के स्थान पर जुलाई 1942 से 1946 तक

3 1928 में साईमन कमीशन में सम्मिलित हुये।

4 1936 में, आम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केन्द्रीय विधान सभा चुनावों मे 13 सीटें जीत कर आई।

आम्बेडकर को बॉम्बे विधान सभा के बम्बई शहर विधानसभा से विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया।

5 ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन की स्थापना अछूत समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में की ।

6 सन 1945 में बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गये। (बंगाल में मुस्लिम लीग का शासन था।)

7 सन 1946 में रक्षा सलाहकार समिति और वाइसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवाएँ दीं।

8 आम्बेडकर की राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन (शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन) ने 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुये चुनाव में खराब प्रदर्शन किया।

9 बंगाल (जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी) से संविधान सभा में चुने गये। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक

10 बॉम्बे उत्तर से 1952 का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमे पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए।

11 अप्रेल 2,1952 से अप्रेल 2 ,1956 व 3 अप्रेल 1956 से 2 अप्रेल 1962 तक राज्य सभा के सदस्य चुने गये। (दूसरा कार्यकाल पूर्ण होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु)

12 भंडारा से 1954 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विजयी रहा व अम्बवडेकर तीसरे स्थान पर रहे।

13 अगस्त 1947 से सितम्बर 1952 तक भारत के प्रथम कानून मंत्री बने

14 सितंबर 30, 1956 क "अनुसूचित जाति महासंघ" का विघटन कर "रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया" की स्थापना की घोषणा की।

पार्टी के गठन से पूर्व उनका निधन हो जाने पर बाद 1 अक्टूबर 1957 को नागपुर में प्रेसीडेंसी की बैठक का आयोजन किया गया जिस में एन शिवराज, यशवंत आंबेडकर, पीटी बोराले, एजी पवार, दत्ता कट्टी, डीए रूपवते की उपस्थिति में 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और एन शिवराज को पार्टी अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

भारतीय संविधान निर्माण में भूमिका :-

गांधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद आम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेत्ता की थी। जिसके कारण जब, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने आम्बेडकर को देश के पहले क़ानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया गया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।

29 अगस्त 1947 को, आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।

संविधान निर्माण के कार्य में आम्बेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया।

आम्बेडकर संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया।

सदस्य टी॰ टी॰ कृष्णामाचारी के अनुसार

"अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉ. आंबेडकर की बातों को बहुत ध्यान से सुना है।

मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग के काम में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूं।

उसी समय मुझे यह महसूस होता है कि इस समय हमारे लिये जितना महत्वपूर्ण संविधान तैयार करने के उद्देश्य पर ध्यान देना आवश्यक था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा नहीं दिया गया। सदन के शायद सात सदस्यों की जानकारी है और आपके द्वारा नामित एक सदस्य ने सदन से इस्तीफा दे दिया था और उसे बदल दिया गया था। एक की मृत्यु हो गई और उसकी जगह कोई नहीं लिया गया। एक अमेरिका में था और उसका स्थान नहीं भरा गया और एक अन्य व्यक्ति राज्य के मामलों में व्यस्त था और उस सीमा तक एक शून्य था।

एक या दो लोग दिल्ली से बहुत दूर थे और शायद स्वास्थ्य के कारणों ने उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। इसलिए अंततः यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने का सारा भार डॉ॰ आंबेडकर पर आन पड़ा और मुझे कोई संदेह नहीं है कि हम उनके लिये आभारी हैं।

इस कार्य को प्राप्त करने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि यह निस्संदेह सराहनीय है।"

आम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में नागरिकों के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है।

जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना, और भेदभाव के सभी रूपों का त्याग करना शामिल है।

आम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया और अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए सदन का समर्थन हासिल किया।

भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से निराशाजनक हालात में सभी वर्गों को सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से छुटकारा दिलाकर अवसरों की कमी को खत्म करने की उम्मीद की किरण दिखाई दी।

संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया।

"मैं महसूस करता हूं कि संविधान, साध्य (काम करने लायक) है, यह लचीला है पर साथ ही यह इतना मज़बूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में, मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नही होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।" डॉ. भीमराव अंबेडकर

पृथक देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना :-

मुस्लिम लीग के लाहौर रिज़ोल्यूशन (1940) के बाद, आम्बेडकर ने "थॉट्स ऑन पाकिस्तान" पुस्तक लिखी जिसमें सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुये "पाकिस्तान" की अवधारणा का विश्लेषण किया। मुस्लिम लीग की लीग की मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना कर तर्क भी दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का विचार स्वीकार करना चाहिये।

उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर-मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार किया जा सकता है।

विद्वानों के अनुसार थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने "एक दशक तक भारतीय राजनीति को रोके रखा। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के मार्ग खोले।

अम्बवडेकर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक राजनीति के घोर आलोचक थे।

अंतिम रूप से उनका भी तर्क था कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देने में ही देश व दोनों की भलाई है।

दो देश बनने पर सिमा विवाद व जनसंख्या अन्तरण की समस्या से अवगत करवा दिया था।

धर्म संबन्धी विचार-

1 इस्लाम धर्म की आलोचना :-

इस्लाम धर्म की कुरीतियों के भी बड़े आलोचक थे। उन्होने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया पर मुस्लिमो में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने कहा,

बहुविवाह और रखैल रखने के दुष्परिणाम शब्दों में व्यक्त नहीं किये जा सकते जो विशेष रूप से एक मुस्लिम महिला के दुःख के स्रोत हैं।

जाति व्यवस्था को ही लें, हर कोई कहता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होना चाहिये जबकि गुलामी अस्तित्व में है और इसे इस्लाम और इस्लामी देशों से समर्थन मिला है।

कुरान में निहित गुलामों के न्याय और मानवीय उपचार के बारे में पैगंबर द्वारा किए गए नुस्खे प्रशंसनीय हैं।

इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस अभिशाप के उन्मूलन का समर्थन करता हो। अगर गुलामी खत्म भी हो जाये पर फिर भी मुसलमानों के बीच जाति व्यवस्था रह जायेगी।

उन्होंने लिखा कि मुस्लिम समाज मे तो हिंदू समाज से भी कही अधिक सामाजिक बुराइयां है और मुसलमान उन्हें " भाईचारे " जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानो द्वारा अर्ज़ल वर्गों के ख़िलाफ़ भेदभाव जिन्हें " निचले दर्जे का " माना जाता था के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा हालाँकि पर्दा हिंदुओं मे भी होता है पर उसे धर्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम मे कट्टरता की आलोचना की जिसके कारण इस्लाम की नातियों का आक्षरश पालना की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया है और उसे को बदलना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे हैं जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आपको बहुत बदल लिया है।

2 धर्म परिवर्तन की घोषणा व धर्म परिवर्तन :-

13 अक्टूबर 1935, को येवला नासिक में धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुये 10-12 साल तक हिन्दू धर्म व हिन्दु समाज में सुधार, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के प्रयत्न किये, परन्तु सवर्ण हिन्दुओं का ह्रदय परिवर्तन नहीं हुआ।

उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिन्दू धर्म विनाशक तक कहा गया। उसके बाद उन्होंने कहा था की, “हमने हिन्दू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परन्तु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिन्दू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है।” हिन्दू समाज का यह कहना था कि “मनुष्य धर्म के लिए हैं” जबकि आम्बेडकर का मानना था कि "धर्म मनुष्य के लिए हैं।" आम्बेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं। जो अपने ही धर्म के अनुयायिओं (अछूतों को) को धर्म शिक्षा प्राप्त नहीं करने देता, नौकरी करने में बाधा पहुँचाता है, बात-बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं मिलने देता ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। आम्बेडकर ने हिन्दू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिन्दू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी बल्कि उन्होंने इसका फैसला कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिन्दू धर्म में बिल्कुल तालमेल नहीं था।

उन्होंने अपने अनुयायियों से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का आह्वान किया।

उन्होंने अपनी इस बात को भारत में कई सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म-परिवर्तन की घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निज़ाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपये का प्रलोभन को ठुकरा कर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केन्द्र मनुष्य और नैतिकता हो, उसमें स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्णभेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो और ना ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो।

हालांकि गांधी ने भी सवर्ण हिंदुओं से अस्पृश्यता त्यागने का आह्वान कई बार किया जिसमें से 21 मार्च, 1936 के ‘हरिजन’ अंक का सन्देश महत्वपूर्ण है।

अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने ने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करें उनके साथ ज्यादा से ज्यादा उनके अनुयायी धर्मान्तरण करें। आम्बेडकर बौद्ध धर्म को पसन्द करते थे क्योंकि उसमें तीन सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता।

बौद्ध धर्म प्रज्ञा (अंधविश्वास तथा अतिप्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग), करुणा (प्रेम) और समता (समानता) की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य इन्हीं बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिये चाहता है।

देवता और आत्मा समाज को नहीं बचा सकते। आम्बेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केन्द्र मनुष्य तथा नैतिकता हो।

धर्म विज्ञान एवं बौद्धिक तत्व पर आधारित हो न कि धर्म का केन्द्र ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष हो।

अम्बेडकर का कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है ना कि उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। ये सब बातें उन्हें एकमात्र बौद्ध धर्म में मिलीं और लाखों समर्थकों के साथ कुसिनारा के भन्ते की अगुवाई में भिक्षु महास्थवीर चंद्रमणी द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुये 22 प्रतिज्ञाएँ (स्वरचित) लेकर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया।15 अक्टूबर को 3 लाख लोगों ने,16 अक्टूबर चन्द्रपुर जा कर 3 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। 14,25 व 16 अक्टूबर 1956 को 11 लाख लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया।

अंबेडकर धर्म सम्मेलनों में भाग लेने के लिये श्रीलंका (1950),म्यामार (1954,1955) व नेपाल (1955) भी गये।

अम्बेडकर के गुरु

आम्बेडकर का जीवन तीन गुरुओं और तीन उपास्यों से सफल बना है।

गुरु

1 गौतम बुद्ध,

2 संत कबीर

3 महात्मा ज्योतिराव फुले

उपास्य

1 ज्ञान

2 स्वाभिमान

3 शील

संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध :-

आम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। यह जवाहर लाल नेहरू व सरदार पटेल ने उनकी इच्छा के विरुद्ध संविधान में शामिल किया था।

अम्बेडकर ने शेख अब्दुल्ला से स्पष्ट कहा कि "आप चाहते हैं कि भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे सड़कों का निर्माण करे,अनाज की आपूर्ति करे व भारत के समान दर्जा दे पर भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां हों व शेष भारत के लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव की सहमति देने को मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती कदम मानूँगा ऐसा कभी नहीं करूँगा।

शेख अब्दुल्ला ने नेहरू से संपर्क किया नेहरू ने गोपाल स्वामी अयंगार के माध्यम वल्लभभाई पटेल से संपर्क किया।

सरदार पटेल द्वारा अनुच्छेद पारित किया गया उस समय नेहरू जी विदेश दौरे पर थे। जिस दिन बिल पर चर्चा हुई आम्बेडकर के स्थान पर कृष्णा स्वामी अयंगार ने सदन के प्रश्नों के उत्तर दिये।

समान नागरिक संहिता :-

धर्म विशेष के लिये पृथक बिल के विरोध में बोलते हुये उन्होंने कहा "मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों धर्म को इस विशाल, व्यापक क्षेत्राधिकार के रूप में दी जानी चाहिए ताकि पूरे जीवन को कवर किया जा सके और उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से विधायिका को रोक सके। सब के बाद, हम क्या कर रहे हैं के लिए इस स्वतंत्रता? हमारे सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमें यह स्वतंत्रता हो रही है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरा है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करते हैं।" डॉ. अम्बेडकर

संविधान सभा में बहस के समय आम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता अपनाने की सिफारिश की। 1951 मे संसद में हिन्दू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) के मसौदे को रोके जाने के बाद आम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हिंदू कोड बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकारों प्रदान करने की बात कहीं गई थी। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गयी थी।[

तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू,कैबिनेट और कुछ अन्य कांग्रेसी सांसद समर्थन में थे पर राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद, वल्लभभाई पटेल सहित संसद सदस्यों की बड़ी संख्या इसके ख़िलाफ़़ थी।

डॉ. अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री :-

1950 में आम्बेडकर

आम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। उनका मानना था कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है।

भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया।

राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता,सामुदायिक स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ज़ोर दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हेतु सुझाव :-

अम्बेडकर 1921 तक ख्यातनाम अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे ने अर्थशास्त्र के संबंध में तीन पुस्तकें लिखीं:

अॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दी इस्ट इंडिया कंपनी।

द इव्हॅल्युएशन ऑफ प्रॉव्हिन्शियल फायनान्स इन् ब्रिटिश इंडिया।

द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी : इट्स ओरिजिन ॲन्ड इट्स सोल्युशन।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), आम्बेडकर के विचारों पर आधारित थी जिसके संबंध में उन्होने विचार हिल्टन यंग कमिशन को प्रस्तुत किये थे।

जवाहरलाल नेहरू और डॉ अम्बेडकर हिंदू कोड बिल के मुख्य बिंदु -

* महिलाओं को संपत्ति में अधिकार

* इंटर-कास्ट शादी

* तलाक का अधिकार

* बहूविवाह पर रोक

* दूसरी जाति के बच्चों को गोद लेने की अनुमति

* शादी के लिए जाति आधारित रीति रिवाज़ो की समाप्ति

इस बिल के विरोध में मार्च 1949 में All India Anti Hindu Code Bill Committee बनाई गई थी।

कमेटी ने देश में सैकड़ों मीटिंग की और बिल के ख़िलाफ़ धर्मयुद्ध की कॉल दी। दिसंबर 11 सन 1949 को RSS ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बिल के विरोध में रैली व 12 दिसंबर को संसद भवन तक पैदल मार्च किया। नेहरू और डॉ अंबेडकर के पुतले जलाए। आंदोलन का नेतृत्व स्वामी करपात्री महाराज ने किया। वर्ष 1950 और 1951 में नेहरू -अंबेडकर ने बिल पास करवाने के कई प्रयास किए परन्तु रूढ़िवादियों के विरोध के कारण सफल नहीं हुए। ये रूढ़िवादी कांग्रेस में भी थे, महिलाओं को अधिकार देने को धर्म विरुद्ध मानते थे। 17 सितंबर 1951 को स्वामी करपात्री ने संसद भवन का घेराव किया, जिसमें लाठीचार्ज हुआ। बिल पास नहीं हो सका। निराश डॉ अंबेडकर ने अक्टूबर 1951 में मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दे दिया। वो ऐसे मामले में नेहरू से अधिक गंभीरता और संकल्प की उम्मीद रखते थे। अंबेडकर के इस्तीफ़े के बाद नेहरू यह बिल पास करवाने की कोशिश करते रहे, हालाँकि संघ- हिंदू महासभा के साथ साथ कांग्रेस के कई दिग्गज भी उनकी इस कोशिश के विरोधी थे। इस बीच 1952 का पहला लोकसभा चुनाव घोषित हो गया। ये बिल नेहरू के चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया। जनसंघ और हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पहला लोकसभा चुनाव इसी एक मुद्दे पर लड़ा। उन्होंने नेहरू के सामने धर्मगुरु प्रभु दत्त ब्रह्मचारी को उतरे। उस चुनाव में ब्रह्मचारी का एक ही मुद्दा था, सनातन रीति रिवाजों में कोई संवैधानिक बदलाव नहीं होना चाहिए और महिलाओं को धर्म विरोधी अधिकार देने वाला बिल पास नहीं होना चाहिए। नेहरू ने धार्मिक रूढ़िवादियों से लड़ते रहे। उन्होंने इस लोकसभा चुनाव को महिला अधिकारों पर जनमत संग्रह में बदल दिया। चुनाव में नेहरू ने और कांग्रेस ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। कांग्रेस को देश भर में 364 सीट मिली, जनसंघ को 3 और हिंदू महासभा को 4 सीट ही मिली थी। नेहरू और डॉ अंबेडकर का महिलाओं को अधिकार देने प्रयास संघ और हिंदू महासभा को चुनाव में हरा कर ही आगे बढ़ा। नेहरू ने हिंदू कोड बिल को चार अलग अलग बिल में बांट कर संसद में पास किया था। आज भारत की महिलायें जो कर सकी हैं, उनकी स्थिति में आज़ादी के बाद जो बदलाव हुआ है, उसमें नेहरू-अंबेडकर की सोच का और संघर्ष का पूरा योगदान है। यदि नेहरू पहला चुनाव इस मुद्दे पर हार जाते, जनसंघ- हिंदू महासभा का उम्मीदवार जीत जाता, तो देश की महिलाओं को न जाने कितने दशक या सदियों तक इंतज़ार करना पड़ता। डॉ अम्बेडकर की निराशा और इस्तीफ़े का कारण RSS- हिंदू महासभा का और दूसरे रूढ़िवादियों का ज़बरदस्त विरोध था।

अंतिम रूप से हम कह सकते हैं अम्बेडकर एक प्रगतिशील, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक समरसता व श्रेष्ठ मानव थे।

जिगर चूरूवी